티스토리 뷰

※ 지난 9월 12일에 블로그 방문자 숫자가 30만을 돌파했습니다. 25만을 넘었던 것이 올해 초 1월 말이었으니, 불과(?) 9개월 사이에 다시 5만이 증가한 것이네요. 20만에서 25만을 경과할 때는 7개월이 걸렸던 것에 비하면 다소 느슨해진 감이 있기는 합니다. 그리고 대부분 방문자는 블로그의 주 컨텐츠인 조선시대 관아 건축물에 관한 것이라기보다는 군사, 군대에 관한 게시물 때문에 찾아오신 분들이죠. 아무튼 누구라도 많이 찾아주고, 또 가끔이지만, 댓글이나 방명록을 써 주시면 운영자 입장에서는 즐거운 일입니다. 인사는 이만 마치고 본문으로 들어갑니다.

2020년 9월에 올린 '조선시대 팔도 감영 및 한성부의 편액 이야기' 글(새창 열기 링크)에서 경기도, 충청도, 경상도 등 조선시대 팔도(八道) 감영(監營)에 있던 주요 건물인 포정문(布政門)과 선화당(宣化堂)에 걸려 있던 편액(扁額, 현판)에 관한 내용을 다뤘습니다. 그리고 그 이후에 수집 또는 열람한 사진, 문헌 등의 자료를 통해 새로 확인된 내용에 관해서는 그때그때 해당 글에 댓글로 간략하게 적었습니다. 모두 5건이었죠. 이번 글에서는, 그러한 댓글(보완)로 짧게 소개했던 내용을 중심으로 팔도 감영의 주요 건물 배치 및 편액 형태에 관해 종합적으로, 그러나 역시 가볍게 다뤄보겠습니다.

오늘날 광역자치단체 가운데 하나인 도(道)의 최고 행정기관 청사인 도청(道廳)에 해당하는 시설이 조선시대 감영(監營)이었습니다. 종2품 관찰사(觀察使, 監司)가 감영에서 경기도, 충청도, 경상도 등 관할 1개 도 전체의 행정, 사법, 군사 업무를 통합 관리했죠. 이러한 감영 청사에는 전편에서 살펴본 것처럼 몇 가지 건물이 공통으로 설치되어 있었습니다.

지난 글에서는 외문루(外門樓, 정문)인 포정문(布政門)과 관찰사의 공식 근무 공간인 선화당(宣化堂)에 대해서만 다뤘는데, 이번 글에서는 중삼문(中三門)과 내삼문(內三門), 그리고 일상적인 업무를 처리하던 징청각(澄淸閣), 관풍각(觀風閣) 등의 건물에 대해서도 알아보겠습니다. 각 건물 용도를 정리하면 아래와 같습니다.

ㄱ) 외문루(外門樓) : 2층 문루(門樓, 다락집) 형태의 감영 정문(正門, 대문)인 포정문(布政門)

ㄴ) 중삼문(中三門) : 감영 정문에서 선화당에 이르는 경로에 있는 중문(中門)

ㄷ) 내삼문(內三門) : 외문루 또는 중삼문에서 선화당에 이르는 경로에 있는 문

ㄹ) 선화당(宣化堂) : 관찰사 공식 업무 공간

ㅁ) 징청각(澄淸閣) : 관찰사 일상 업무 공간

ㅂ) 관풍각(觀風閣) : 관찰사 일상 업무 공간

ㅅ) 내아(內衙) : 관찰사 가족 생활 공간

현재까지 파악한 각 감영별 시설물의 존재 및 편액 글자(명칭) 내역을 정리하면 아래 표와 같습니다.

| 구분 | 포정문(외문루) 편액 | 중삼문(중문) | 내삼문 | 선화당 편액 | 징청각 / 관풍각 |

| 경기감영 京畿監營 |

기보포정사 畿輔布政司 |

존재 | 존재 | 사진 확인 | 관풍각 觀風閣 |

| 충청감영 忠淸監營 |

호서포정사 [추정] 湖西布政司 |

존재 | 존재 | 실물 현존 | 관풍루 觀風樓 |

| 경상감영 慶尙監營 |

영남포정사 / 관풍루 嶺南布政司 / 觀風樓 |

영남포정아문 [내삼문] 嶺南布政衙門 |

실물 복원 (1970년 분실) |

징청각 [사진] 澄淸閣 |

|

| 전라감영 全羅監營 |

호남포정사 湖南布政司 |

존재 | 존재 | 사진 확인 | 관풍각 [사진] 觀風閣 |

| 황해감영 黃海監營 |

해서포정문 / 망월루 海西布政門 / 望月樓 |

청향문 淸香門 |

유화문 流化門 |

사진 확인 | 징청각 / 관풍각 澄淸閣 / 觀風閣 |

| 강원감영 江原監營 |

관동포정아문 關東布政衙門 |

관동관찰사영문 關東觀察使營門 |

징청문 澄淸門 |

미확인 | 징청헌 / 관풍각 澄淸軒 / 觀風閣 |

| 평안감영 平安監營 |

관서포정아문 關西布政衙門 |

관서순찰영문? [중문] 關西巡察營門? |

사진 확인 | 징청헌 (관풍각) 澄淸軒 (觀風閣) |

|

| 관서포정사 關西布政司 |

관서포정아문 [중문] 關西布政衙門 |

||||

| 함경감영 咸鏡監營 |

관북포정아문 關北布政衙門 |

순찰문 巡察門 |

관풍문 觀風門 |

사진 확인 | 징청헌 澄淸軒 |

경기감영, 충청감영, 전라감영의 중삼문과 내삼문에는 따로 명칭이 없었던 것 같습니다. 문헌 또는 사진에서 발견된 내용이 없기 때문입니다. 선화당 편액 형태는 강원감영을 제외하면 모두 실물 또는 사진 자료를 통해 고증할 수 있으며, 징청각 또는 관풍각 편액은 경상감영, 전라감영의 경우에만 사진 자료가 전해지고 있습니다.

각 감영별로 건물 배치 및 편액 형태에 관한 내용을 알아보겠습니다. 『세종실록지리지(世宗實錄地理志)』에 수록된 차례를 참고하여 경기, 충청, 경상, 전라, 황해, 강원, 평안, 함경도 순서대로 기재합니다.

1. 경기감영

경기감영(京畿監營)은 수원(水原), 광주(廣州) 등을 옮겨 다니다가 세조 연간인 1460년(세조6)에 한성부(漢城府) 서부(西部) 반송방(盤松坊), 즉 돈의문(敦義門) 밖 위치로 이전하여 1886년(고종23)에 다시 수원으로 이전할 때까지 존속하였습니다. 현재 도로명 주소로 서울특별시 종로구 통일로 134 디타워(D Tower) 위치입니다.

포정문에는 '기보포정사(畿輔布政司)' 편액이 걸려 있었으며, 중삼문과 내삼문이 있었고 선화당 근처에 관풍각과 내아가 있었습니다. 선화당 서편에 종5품 도사(都事)가 근무하는 도사청이, 관풍각 앞에는 감영 아전들이 일하는 영리청(營吏廳)이 있었는데, 배치도를 보면 알 수 있지만 경기감영 선화당 소재 필지 내에는 감영 소속 건물이 많지 않았고 감영 인근에 빈관(賓館), 집사청(執事廳), 경영고(京營庫), 중군영(中軍營, 경기중영) 등 감영 부속 관아 및 건물들이 넓게 흩어져 있었습니다.

포정문 편액은 전편 글에서 다룬 1882년(고종19) 사진에 추가 참고 사진(프랑스 국립도서관 전자도서관 공개 사진)을 참작한 것이고, 선화당 편액은 일제강점기 때인 1916년에 촬영된 사진(헌병분대장, 헌병분견대장, 경찰서장 회의 기념사진)을 참고하여 세부 형태를 보완 고증하였습니다. 전편에서 살펴본 경기도청(京畿道廳) 본청 후원에 있던 옛 의정부 정본당(正本堂) 건물에 걸린 선화당 편액입니다. 참고로, 편액 틀(녹색 장식)은 임의 표현한 것이며, 큰 편액은 최소한의 고증을 거친 이미지, 작은 편액은 문서 기록을 토대로 글자(명칭)만 적은 것입니다.

2. 충청감영

충청감영(忠淸監營)은 공주목(公州牧), 현재 충청남도 공주시 봉황로 75 주소에 있는 공주사대부고, 즉 반죽동 소재 국립공주대학교 사범대학 부설고등학교 자리에 있었습니다. 경기감영처럼 일제강점기를 거치면서 대부분 건물이 철거되었고 선화당은 일부 구조가 변형된 상태로, 포정문은 원형 그대로 원래 소재지와 다른 장소인 충청감영 복원지로 옮겨 보존되어 있습니다.

감영 진입로에서 직선으로 이어지는 경로에 포정문, 중삼문, 내삼문, 선화당이 동향(東向)으로 위치하고 있으며, 선화당 북쪽에 관풍루(觀風樓)가 있고 남쪽에 내아가 자리하고 있습니다. 중삼문, 내삼문의 별도 명칭 및 편액은 없었던 것 같고, 선화당 편액은 팔도 감영 선화당 가운데 유일하게 현존하고 있습니다.

포정문 명칭에 대한 명확한 문헌, 사진 자료 등이 아직 확인되지 않고 있기 때문에 100% 정확한 이름을 알 수 없으나 각도 포정문 명칭이 영남(嶺南, 경상도), 호남(湖南, 전라도), 해서(海西, 황해도), 관동(關東, 강원도), 관서(關西, 평안도), 관북(關北, 함경도) 등 각 지역의 관례적 통칭을 따르고 있기 때문에 충청도를 뜻하는 단어 호서(湖西)를 따서 '호서포정사(湖西布政司)'일 가능성이 매우 높습니다. 간접 기록이 있어서 거의 확실하다고 할 수 있죠. '호서포정아문(湖西布政衙門)', '호서포정문(湖西布政門)' 등일 수 있지만 대한제국 시기 사진에서 '충청남도포정사(忠淸南道布政司)'라는 편액이 걸려 있었던 것을 보면, 당시에 직전 편액을 참고하여 새로 제작했을 것이기에 그 확률이 높지 않습니다. '충청포정사(忠淸布政司)' 등 아예 다른 명칭일 가능성 역시 1% 이하라고 봅니다.

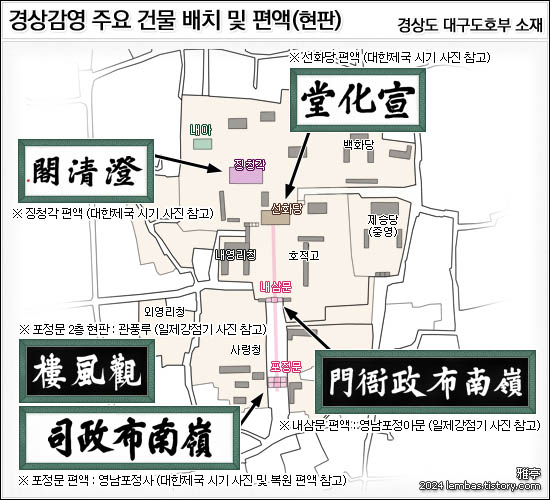

3. 경상감영

경상감영(慶尙監營)은 임진왜란 직후인 1601년(선조34)부터 대구도호부(大邱都護府), 현재 대구광역시 중구 경상감영길 99 경상감영공원 자리에 소재하고 있었습니다. 선화당과 징청각 건물이 원래 그 위치에 현존하고 있으며, 관풍루는 서쪽으로 약 1.2km 떨어진 달성공원으로 옮겨져 있습니다.

남쪽에서 북쪽으로 이어지는 일직선상 경로에 포정문, 내삼문, 선화당이 있으며, 선화당 서북쪽 근처에 징청각이, 다시 그 서북쪽에 내아가 있었습니다. 선화당 동쪽에는 정3품 중군(中軍)이 근무하는 중영(中營, 중군영) 건물인 제승당(制勝堂)이 있고 그 북쪽에 비장청(裨將廳)인 백화당(百和堂)이 존재합니다.

경상감영 포정문의 '영남포정사(嶺南布政司)' 편액과 선화당 편액은 전편에서 살펴본 것과 같습니다. 추가로 징청각 편액 이미지를 추가하였으며, 역시 일제강점기 때 촬영된 사진을 참고하여 내삼문의 '영남포정아문(嶺南布政衙門)' 편액과 포정문 2층에 걸려 있던 관풍루(觀風樓) 현판을 수록하였습니다. 내삼문 편액 이미지는 국립중앙박물관 소장 유리건판(유리원판목록집) 사진의 명암을 조정하면 80% 정도 면적 부분을 대략 확인할 수 있습니다. 현재 경상감영공원 건물에 걸려 있는 편액들은 위 이미지와 형태, 색상이 꽤 많이 다릅니다. 경상감영 복원 사업이 진행될 때 선화당, 징청각, 내삼문, 포정문 편액을 면일하게 고증했으면 좋겠네요.

4. 전라감영

전라감영(全羅監營)은 한 차례의 위치 변동 없이 조선왕조 국초부터 전주부(全州府)에 있었습니다. 현재 선화당, 관풍각, 내아, 연신당(燕申堂) 등의 복원 건물이 들어서 있는 전라북도 전주시 완산구 전라감영로 55 전라감영 복원지입니다.

선화당은 남향에 가까운 건물이며, 선화당에서 남쪽에 내삼문이 있고 내삼문 남쪽에 중삼문, 그리고 중삼문 바깥에서 90도 동쪽으로 꺾어 동향의 포정문이 있습니다. 전체적으로 보면 한글 자모 ㄴ 형태의 출입로 구조입니다. 선화당 동쪽에 관풍각이 있고 북쪽에는 내아가 있으며, 선화당 구역 남쪽에는 중군영 건물인 주필당(籌筆堂)이, 서쪽에는 영청(營廳) 구역이 있네요.

포정문 명칭은 문서 기록에서 '호남포정사(湖南布政司)'로 확인되나 현재는 사진 자료가 미확보 상태입니다. 반면 선화당과 관풍각 편액 글자는 이미지 자료가 있습니다. 관풍각 편액에 대해서는 '전라감영 관풍각 복원 유감' 글(새창 열기 링크)에서 한 차례 다룬 바 있죠. 내삼문과 중삼문에는 따로 명칭 및 편액이 있었던 것 같지 않네요.

중영(중군영) 건물 명칭이 주필당이므로 편액이 그 글자였을 것이나 점선 화살표로 표시한 '제승당(制勝堂)', '세병헌(洗兵軒)' 편액을 추가 자료로 수록하였습니다. 전라감영 남서쪽에 있던 대한제국 전주진위대(全州鎭衛隊) 건물에 있던 편액(제승당)과 현판(세병헌)입니다. 이들 편액 및 현판의 제작 연원은 다음 네 가지로 추론할 수 있습니다.

1) 전주진위대를 신설 또는 확대하는 과정에서 새로 제작했을 가능성

2) 전라감영 중군영, 전주성 남쪽 전주진(全州鎭, 전주영장) 등 전주 소재 건물에 걸려 있던 편액을 옮겨 달았을 가능성

3) 강진(康津) 전라병영(全羅兵營), 순천(順天, 여수) 좌수영(左水營), 해남(海南) 우수영(右水營) 등 전주 밖 전라도 지역의 대표 군영에 걸려 있던 편액을 옮겨 달았을 가능성

4) 제주, 순천 등에 세병헌이 있었던 기록을 참작할 때 제주목(濟州牧), 순천 전영진(前營鎭) 등 기타 관아(官衙)에 걸려 있던 편액을 옮겨 달았을 가능성

제승당 편액은 1번과 3번 사이에서 특히 2번일 가능성이 조금 높지 않을까 생각하고, 세병헌 현판은 4번일 확률도 약간 있지 않을까 합니다.

이상으로 조선왕조 8개 감영 가운데 경기, 충청, 경상, 전라도 등 4개소 감영에 대해 간단하게 알아봤습니다. 나머지 황해, 강원, 평안, 함경도 등 4개 감영에 관한 글은 건물 배치도 이미지를 제작하는대로 올릴 예정입니다.

Winter is Coming!

※ 하편 글 링크 : 새창 열기 (클릭)

2024.10.20 - 처음 등록

2024.11.02 - 전주진위대 내용 추가 (편액, 현판 이미지)

- [안내] 본 블로그 글(저작물)은 저작자의 명시적 허락 없이는 복제·복사·게시·배포·전시·공연·전송 및 매체 전환, 포맷 변경 등을 할 수 없습니다. (저작권법에서 보호하는 범위의 인용 또는 보도·비평·교육·연구 등을 위한 정당한 범위 내에서의 공정한 관행에 따른 '인용'은 언제든지 가능합니다.)

- #이 글의 주소 : lembas.tistory.com/222