신설 동래감리서 외삼문 문루 공해루(控海樓)

신설 동래감리서 외삼문 문루 공해루(控海樓)

위 일러스트 이미지는 1892년(고종29) 7월에 낙성된 부산항 동래감리서(東萊監理署) 청사의 외삼문(外三門) 문루(門樓) 전경을 감리서 청사 안쪽에서 그린 것입니다. 본래 초량(草梁) 객사(客舍) 문루의 편액도 '공해루(控海樓)'였는데, 감리서 청사에도 같은 이름의 편액이 걸려 있었던 것을 알 수 있습니다. 개인적인 추정이지만, 과거 초량객사 문루의 편액을 그대로 옮겨서 걸었던 것으로 보입니다. 앞의 글 '경상좌수영, 동래도호부, 동래감리서, 부산진 및 다대포진 객사 이야기'에서 살펴본 것처럼, 초량 객사 중문에 있던 편액 '영원문(寧遠門)'이 최초 부산항감리서(동래감리서) 내삼문(內三門)에 걸려 있던 것을 참작하면, 초량 객사 외문루(外門樓) → 제2차 부산 판찰소 문루 (= 두모포진 외대문 = 최초..

동래(부산) 다대포 진성(鎭城) 객사(客舍) 동헌(東軒) 이야기

동래(부산) 다대포 진성(鎭城) 객사(客舍) 동헌(東軒) 이야기

※ 작년 10월에 올린 '경상좌수영, 동래도호부… 다대포진 객사 이야기' 글에서 1890년 무렵의 동래(東萊) 다대포진(多大浦鎭) 사진 이미지를 확인하였다. 지금까지 논문, 연구, 언론보도 등에서는 조선시대 고지도, 문헌, 일제강점기 초기에 제작된 지적도, 현재 답사, 발굴자료 등을 통해서만 다대포진의 외형과 건물 배치에 관해 논할 수 있었으나, 이 사진의 발견으로 인해 해당 논의에 획기적인 전기가 마련되었다고 해도 과언이 아니다. 특히, 다대포 남쪽의 몰운대(沒雲臺)에 있는 현존 다대포진 건물이 '다대포진 객사(客舍)인가, 아니면 동헌(東軒)인가' 하는 문제를 해결하는 데 결정적인 자료가 될 것이라 생각된다. 이외에 다대포진의 원형을 살려 진성의 전체 또는 일부를 복원하려는 움직임에도 큰 도움이 될 것..

앞의 글 '경상좌수영, 동래도호부... 이야기'에서 부산(釜山) 지역에 설치했던 관청인 동래감리서(東萊監理署)에 대해 잠시 알아봤습니다. 그 감리서에서 서기관(書記官), 방판(幇辦) 등의 관직을 역임했던 인물인 민건호(閔建鎬, 1843-1920)가 작성한 『해은일록(海隱日錄)』의 1885년(고종22) 기록에 다음과 같은 내용이 있습니다. -------------------------------------------------- (1885년 12월) 15일 기묘일, 맑고 동북풍이 잠시 불다. ○ 돛을 걸자 곧 남해(南海) 노량포(露梁浦)를 지났다. 포구에 충무공(忠武公, 이순신)의 사당[祠宇]이 있는데, 임진년(壬辰年)에 이 포구에서 일본군[日本兵]을 물리쳤기 때문에 후세 사람들이 사당을 세웠다고 한다. ..

경상좌수영, 동래도호부, 동래감리서, 부산진 및 다대포진 객사 이야기

경상좌수영, 동래도호부, 동래감리서, 부산진 및 다대포진 객사 이야기

※ 블로그 글을 쓰기 위해 자료를 검색하는 과정에서 기존 자료나 논문, 웹페이지에 볼 수 없었던 사진들을 담은 사진첩을 접할 수 있었습니다. 그 사진첩 수록 사진 가운데, 현재의 부산광역시 권역에 해당하는 조선시대 및 대한제국 시기의 동래(東萊) 지역에 관계된 몇 장의 이미지를 중심으로 잠시(?) 이야기를 풀어 보겠습니다. ※ 본 글에 올린 사진은 시인성을 높이기 위해 사진첩 수록 사진에 일부 편집(사이즈 조절, 흑백 전환, 명암 조정 등)이 적용되었습니다. (사진첩 출처 및 열람 주소는 글의 마지막 부분에 링크합니다.) 위 1번 이미지는 예전에 잠시 유행하던 조선시대 사진입니다. '조선시대 선글라스', '선글라스를 쓴 조선 관리', '조선 최고의 아이템 선글라스' 등의 키워드로 한때 회자되었습니다. 사..

조선시대 팔도 감영(監營) 및 한성부의 편액(현판) 이야기

조선시대 팔도 감영(監營) 및 한성부의 편액(현판) 이야기

※ 최근 몇 년 사이에 각 지역에서 조선시대 관찰사(觀察使)가 근무하던 관청인 감영(監營) 시설을 복원하거나 국가지정문화재(사적)로 지정해 관리하려는 움직임이 두드러지고 있습니다. 전주(全州)의 전라감영이 얼마 전에 복원되었고, 공주(公州)와 원주(原州)에서 충청감영과 강원감영 구역에 대한 정비를 본격 추진하고 있으며, 조선 전기에 경상감영이 있던 상주(尙州)는 감영 건물을 복원해 공원을 조정하는 등의 사업을 진행하고 있습니다. 조선시대에 지방에서 가장 격이 높았던 관아 건물(랜드마크)을 내세워 지역 주민들의 정체성과 자긍심을 높이거나 자치단체장이 스스로 치적을 쌓기 위한 목적일 것입니다. 물론 가장 큰 목표는 관광객 유치겠죠. 이번 글은 이러한 감영 건물에 걸려 있었던 편액(현판) 글씨에 대한 이야기입..

내섬시(內贍寺) 및 내수사(內需司) 청사 터 이야기

내섬시(內贍寺) 및 내수사(內需司) 청사 터 이야기

※ 작년 6월에 올린 글에서 경복궁(景福宮) 서편에 있던 '사재감(司宰監) 관청의 청사 위치에 관한 내용'을 다룬 바 있습니다. 이번에는 그와 비슷한 역할과 규모의 조선시대 관청인 내섬시(內贍寺) 관아 터 자리에 대해 살펴보려 합니다. 내섬시(內贍寺)는 각 궁과 전[各宮各殿]에 올리던 공상(供上) 물품과 기름[油], 식초[醋], 소찬(素饌) 등의 공급을 담당하던 관청이다. 담당 업무를 보면 짐작할 수 있듯, 대체로 사소한 물자를 취급하던 관청이었기에 조선왕조 관직 체계에서 전형적인 한직(閑職)이었다. 관청 수장의 관직도 초기에는 정3품 정(正)이었으나 국가 재정 부담을 줄이기 위해 불필요한 관원[冗官, 용관]을 축소하는 과정에서 종6품 주부(主簿)로 낮아졌다. 현대 공무원 직급으로 따지면 2급에 상당하는..

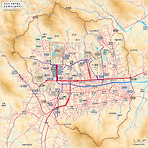

조선 후기 한성부(서울) 지도 : 현대 지명 표기

조선 후기 한성부(서울) 지도 : 현대 지명 표기

예전에 한국어 위키백과를 위해 제작하였던 조선시대 18세기 무렵의 한성부(漢城府, 서울)지도를 오랜만에 일부 보완하여 올려봅니다. 각 지명, 관청, 궁실의 위치와 형태를 대략적으로 묘사하고 있습니다. 즉, 완벽한 고증을 거친 결과물이 아닙니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 열람할 수 있습니다. P.S. 2010년 10월에 본 블로그에 등록한 '조선시대 한성부 실측지도 (클릭)' 역시 보완해야 할 부분이 많습니다. 웹 브라우저에서 플래시(Flash) 파일을 더 이상 허용하지 않으므로 링크를 해제합니다.