관아 건물 복원 이야기 (강원감영, 강릉 동헌, 삼척 객사, 천안 화축관 등)

관아 건물 복원 이야기 (강원감영, 강릉 동헌, 삼척 객사, 천안 화축관 등)

최근 지방자치단체에서 조선시대 관아(관청) 건물을 복원하는 움직임이 많이 보이고 있다. 명분은 지역 랜드마크 건립, 지역 주민의 자긍심 고취, 관광자원 건설을 통한 지역 활성화 등을 내세우지만 결과를 놓고 보면 시장, 군수 등의 자치단체장 치적 쌓기 사업으로 귀결되는 경우가 많다. 민선 시장 또는 군수가 자신의 임기 내에 추진하는 이러한 관아 복원의 문제점에 대해 몇 가지 사례를 들어 짧은 글을 적어 본다. 1. 강원도 원주시 강원감영 복원 (2005년) 옛날 원주(原州)에는 강원감영(江原監營)이 있었다. 감영(監營)은 관찰사가 근무하던 곳으로 오늘날의 도청(道廳)에 해당하는 기관이었다. 즉, 조선시대 강원도의 도청이 바로 원주에 있었다. 특히 관찰사가 업무를 보던 강원감영의 중심 건물인 선화당(宣化堂)..

명년에는 또 어느 곳에 가 있을지 알지 못한다 : 不知明年又在何處(부지명년우재하처) 인생을 살면서 한 번은 들어봤을 정도로 유명한 고전 문구는 아니지만, 한곳에 오래 정착해서 살아가기가 어려운 현대 사람들의 처지를 이보다 잘 나타내는 문장이 있을까 싶다. 마음 먹은대로, 계획한대로 인생을 살고 싶은 것이 사람 마음이지만, 이런저런 이유와 사건들로 인해 몇 년 후에 내가 있을 곳을 장담하기 어려운 것이 현실이기 때문이다. 특히 요즘처럼 평생직장 개념이 흐려진 시기에는, 고정적이고 안정적인 삶보다는 개인의 행복에 무게를 두는 사람들이 많아진 지금에는 더욱더 그렇다. 옛날 동양 전통 사회에서는 사람들이 선망하는 최고의 직업이 관직이었고, 그 관직에 진출해 생활하다 보면 지방관이 되어 이곳저곳을 떠도는 경우가 ..

금성(錦城)이 비록 즐겁다고 하지만, 일찍 집에 돌아감만 못하다. [錦城雖云樂 不如早還家] 이 문장은 흔히 '이태백(李太白)'라 불리는 당(唐)나라의 시인 이백(李白, 701-762)의 시 〈촉도난(蜀道難)〉에 있는 글귀이다. 금성은 곧 금관성(錦官城)으로 촉(蜀) 지역의 가장 큰 도시인 성도(成都)의 별칭인데, 삼국지의 주인공 유비가 성도에서 촉한(蜀漢)을 세웠기에 이런 지명이 낯설지 않다. 촉으로 떠나는 친구를 위로하기 위해 지은 것으로 알려진 이 시 〈촉도난〉에서, 이백은 촉 지역으로 향하는 여정의 험난함에 대해 처절하게 묘사하고 있다. 제목에 쓴 문장의 직전 부분은 다음과 같다. 아침에는 사나운 호랑이 피하고 저녁엔 긴 뱀 피해도 [朝避猛虎 夕避長蛇] 이빨 갈고 피 빨아 삼대(麻)처럼 많은 사람 ..

평안남도 은산군수 관인 (1897~1908)

평안남도 은산군수 관인 (1897~1908)

위 사진의 관인(官印), 즉 관청의 인장(印章, 도장)은 1897년 겨울 무렵부터 1908년 11월까지 약 11년간 사용되었던 평안남도 은산군(殷山郡)의 군수(郡守) 직인(職印)입니다. 은산군은 본래 종6품 현감이 부임하던 은산현(殷山縣)이었는데, 제2차 갑오개혁이 시행되던 중이던 1895년(고종32) 윤5월 1일자로 군수가 부임하는 은산군으로 승격됩니다. 다만, 이 당시 승격은 23부제 시행에 맞춰 전국 팔도의 부목군현(府牧郡縣)을 군(郡)으로 일괄 개편한 것이었기 때문에 명칭 변경 이외에 행정구역 조정과 같은 큰 변화는 없었습니다. 참고로 은산군은 평양부(平壤府, 평양관찰부)에 속한 27개 군 가운데 하나(군을 규모에 따라 나눈 5등급 가운데 4등군)였으며, 이듬해인 1896년 6월에 23부제가 13..

신설 동래감리서 외삼문 문루 공해루(控海樓)

신설 동래감리서 외삼문 문루 공해루(控海樓)

위 일러스트 이미지는 1892년(고종29) 7월에 낙성된 부산항 동래감리서(東萊監理署) 청사의 외삼문(外三門) 문루(門樓) 전경을 감리서 청사 안쪽에서 그린 것입니다. 본래 초량(草梁) 객사(客舍) 문루의 편액도 '공해루(控海樓)'였는데, 감리서 청사에도 같은 이름의 편액이 걸려 있었던 것을 알 수 있습니다. 개인적인 추정이지만, 과거 초량객사 문루의 편액을 그대로 옮겨서 걸었던 것으로 보입니다. 앞의 글 '경상좌수영, 동래도호부, 동래감리서, 부산진 및 다대포진 객사 이야기'에서 살펴본 것처럼, 초량 객사 중문에 있던 편액 '영원문(寧遠門)'이 최초 부산항감리서(동래감리서) 내삼문(內三門)에 걸려 있던 것을 참작하면, 초량 객사 외문루(外門樓) → 제2차 부산 판찰소 문루 (= 두모포진 외대문 = 최초..

현재 티스토리 블로그의 글쓰기 기능이 엉망입니다. 잘 사용하던 에디터(글쓰기 화면)가 아무런 대책 없이 오늘자로 종료되고, 강제 적용되는 새 에디터는 문자 그대로 '총체적 난국'입니다. 기능 미비로 인해 이곳 티스토리 블로그에 더 이상 심도 있는 글을 쓰기는 힘들 것 같습니다. 어느 블로거의 말처럼, 티스토리를 망하게 하려는 상대 회사의 스파이가 기획 또는 결제 라인에 있는 것은 아닐까 상상될 정도입니다. 알다가도 모를 일이네요. 어쩌면, 개인 홈페이지를 다시 손봐야 할지 모르겠습니다. 이만 총총.

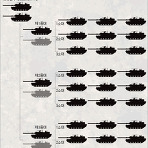

대한민국 육군 및 북한군 전차대대 편제 (부대 편성 이야기)

대한민국 육군 및 북한군 전차대대 편제 (부대 편성 이야기)

※ 한국군의 K2 흑표 전차와 북한군의 T-62 전차의 실루엣(윤곽선) 이미지를 재미 삼아 만들어 보았습니다. 그리고 내친김에 그 이미지를 활용하여 전차대대 편성표를 만들어 봤네요. 정확한 고증을 거쳐 만든 것이 아니기에, 특정한 시점의 특정한 부대 편성표(편제표)를 완벽하게 보여주는 것은 아닙니다. (국군 부대 편성은 군사보안상의 이유 때문에 만약 알고 있다고 해도 그대로 기재하기 어렵습니다. 참고 차원에서 가볍게 읽어주세요.) 위 이미지는 대한민국 육군[각주:1] 전차대대의 전차 편성표, 즉 전차 보유 편제의 한 사례입니다. 우리(민간인?)는 탱크(Tank)를 탱크라고 하지만, 군(軍)에서는 전차(戰車)라고 표기하고 호칭합니다. 그리고 전차로 이루어진 부대를 기갑부대, 전차와 장갑차로 구성된 부대를 ..